Kaum eine Epoche in der Geschichte der Buchmalerei hat so prächtige Handschriften hervorgebracht wie das Zeitalter der Ottonen im 10. Jahrhundert. Vor allem im Kloster Reichenau am Bodensee schufen Mönche biblische Abschriften für die großen Kirchen des Reiches. Zehn dieser prunkvoll bebilderten Handschriften hat die UNESCO 2003 als Weltdokumentenerbe anerkannt. Dazu gehört der Gero-Codex, den die Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt aufbewahrt.

Kunstvolle Bibeltexte für die Praxis

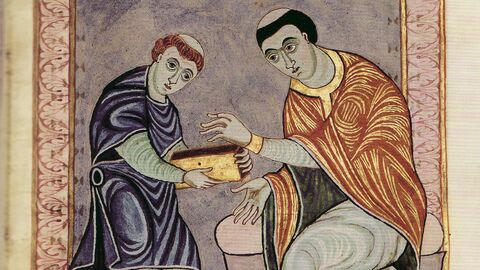

Der Codex ist ein 30 auf 23 Zentimeter großer und 176 Blatt starker Band aus Pergament, in dem in kunstvoller Schrift Bibeltexte für die liturgische Praxis gemalt sind. Er enthält die für die Heilige Messe nötigen Teile der Evangelien und konnte so während der Liturgie genutzt werden. Beeindruckend sind auch die Abbildungen von vier Evangelisten, dem thronenden Christus und dem Stifter samt seinem Schreiber. Der Kölner Erzbischof Gero hat den Codex vermutlich vor dem Jahr 969 in Auftrag gegeben. Der Schreiber des Codex war ein Mönch namens Anno, der sich selbst in einer Widmung für Gero abgebildet hat. Gero wiederum, der von 969 bis 976 Kölner Erzbischof war, widmet auf einer Bildtafel den Codex seiner Kirche.